医療コラムCOLUMN

医療コラム

COLUMN

期外収縮について②~動悸の原因としての期外収縮

先日は健診で指摘された期外収縮について説明しましたが、動悸を訴えて来院される患者さんで期外収縮と診断される方もいらっしゃいます。今回は、動悸のために外来を受診されたYさんとの会話を紹介し、期外収縮への対応を説明したいと思います。

こんにちは。

今日は動悸がするため、受診しました。

こんにちは、Yさん。

動悸ですね。どんな動悸か表現することはできますか?「ドドドド」とか「ドドッドドド」とか「ドキッ」とか…どうでしょうか?

ん~、そうですね…

ふとした瞬間に「ドキッ」とする感じですね。胸がつまる感じというか、そのあと脈がぬける感じもあります。

なるほど、分かりました。

どの様な場面で多いですか?例えば、運動や歩行中に多いのか、安静時に多いのか?

あとは動悸はどの程度時間続きますか?

良く感じるのは夜ですね。寝ようと思ってお布団に入った時が多い様に思います。動いているときはむしろ気になりません。

持続時間はまちまちです。続くときは1分に1-2回くらいが5分くらい続くこともあります。少ない日は1回で終わることもあります。毎日というわけではなくて、1週間に2-3日ですね。

症状からは期外収縮が最も疑われます。正確な診断には症状がある時の心電図が必要です。24時間心電図(ホルター型心電図)で不整脈をとらえられれば良いのですが、起きない日もあるので、心電計を付けても症状が起きなければ、診断がつかないことも多いです。まずは不整脈の原因になるような心疾患の有無を確認しましょう。心疾患がなければ(心機能が正常で弁膜症もない)、不整脈であったとしても命にかかわるような不整脈の可能性はきわめて低いです。

心疾患の有無を調べる検査として血液検査と心エコーを行いましたが、共に異常は認められず心疾患の存在は否定的でした。運動時に症状が悪化する場合は狭心症などの虚血性心疾患が否定できないため、運動負荷心電図検査を行うことがあります。

Yさん、血液検査も心エコー検査も特に異常なく、心疾患の存在は否定的ですね。

良かったです!今後はどのようにすればよいのでしょうか?

経過観察の方針でよいと思います。もし、頻度が増加するようなら携帯型心電計やホルター心電図で検査してみましょう。

期外収縮はストレス、疲労、睡眠不足、飲酒、カフェイン摂取などで増加する傾向がありますので、可能な範囲でこれらの要因を避けるようにしてください。

期外収縮①でも記載したように、心室性期外収縮を含む不整脈がある場合はその原因となる基礎心疾患の有無が非常に重要です。背景に心疾患が存在する場合、心室頻拍などの致死性不整脈に移行する可能性があり、心疾患の精査・加療を優先する必要があります。

症状が強い場合や回数が多い時は心電計を用いて診断と不整脈の頻度の評価を行います。心電計は2種類あります。1つ目は携帯型心電計です(下図)。症状が出た時に心電計を手あるいはお腹に当てご自身で心電図を取っていただくことができます。毎日は起きないが、持続時間が長い時はこちらの機器を用いています。2つ目はホルター心電図です。クリニックで心電計を付けて帰宅いただき、24時間心電図を記録します。当クリニックでは症状が比較的頻回に起きる方で用いています。

今回は動悸のため受診され、症状から期外収縮が疑われた症例を紹介しました。今回の様に不整脈の頻度が少ない場合は心疾患がなければ経過観察としますが、症状が強い場合は心電計を用いて積極的に診断を行い、治療の要否を判断しています。動悸でお困りの方はご相談ください。

高血圧について③~内服薬が必要なことも

みなさん、こんにちは。

先日は高血圧改善のための生活習慣について書きましたが、高血圧が重度の場合は血圧を下げる内服薬(降圧薬)が必要な場合もあります。今回は重度の高血圧のために外来を受診されたAさんを例に薬物療法の実際について解説したいと思います。

こんにちは。

健康診断で血圧が高いからすぐに受診するように言われて…血圧は上が188、下が112でした。何度か測ったんですが、同じくらいでした。

Aさん、こんにちは。

188/112ですね。血圧は今年初めて高いと言われましたか?

いえ、何年か前から「血圧が高め」と言われてはいました。150-160くらいだったかな…

なるほど。数年前からすでに高血圧の状態だったということですね。健康診断で他に異常の指摘はないですか?

コレステロールと中性脂肪が高いです。

分かりました。

Aさんの現在の血圧は重症度としては最も高い「Ⅲ度高血圧」に該当します。血圧以外のリスクとしては男性と脂質異常症がありますので、高リスクのⅢ度高血圧となります(表参照)。高リスクの高血圧はガイドラインで生活習慣の改善とともに速やかに薬物療法を開始することが勧められています。

そうなんですね… 薬はなるべく飲みたくないんですが…

重症、ハイリスクなら治療しておいた方が良いですよね。

おっしゃる通りです。

あと、自宅での血圧測定が重要ですので、血圧計をお持ちでなければ、ぜひ購入をご検討ください。降圧目標は家庭血圧で125/75未満となっていますが、まずは140以下を目標に治療を開始しましょう。高血圧の薬物は非常に多くの種類がありますが、現在は1日1回の降圧薬を用いて治療を行うことが多いです。1日1回 朝食後の薬剤を処方しますので、自宅で血圧測定を行って2週間後に受診してください。

III度高血圧、高リスク例の治療の流れについて対話を見て頂きました。

高血圧治療の目的は、脳心血管病の発症抑制です。高血圧の治療開始時は1剤で使用した場合でもその効果が証明されている薬剤が第1選択として推奨されています。カルシウム拮抗薬、アンギオテンシン受容体遮断薬(ARB)、アンギオテンシン変換酵素阻害薬、降圧利尿薬、ベータ遮断薬の5種類から選択されますが、現在はカルシウム拮抗薬とARBが最初に選ばれることがほとんどです。まずは1剤で開始し、降圧目標が達成されていされない場合は、これらの薬剤を併用します。クリニックでの血圧は家庭よりも高く出ることが多いため、家庭での血圧を見ながら薬剤を調節します。起床時と就寝前、1日2回の測定をお願いしています。

高血圧の治療は長期にわたるため、Aさんの様に治療開始をためらう方もおられますが、高血圧治療による「脳心血管病の発症および死亡の抑制効果」が明らかになっていますので、リスク評価を行った上で治療が必要と判断される場合は降圧薬の使用をお勧めしています。

インフルエンザワクチンについて~ワクチンって効果あるんですか?

2025年も残すところ3ヶ月となりました。毎年寒くなるとインフルエンザの感染者数増加の報道を目にします。昨冬も多くの方が発熱外来を受診されました。

今年も10月15日から65歳以上の方を対象にインフルエンザの定期接種が開始されます。インフルエンザワクチンの有効性については時々外来でも質問を受けます。今回はインフルエンザワクチンの有効性を解説したいと思います。今日はAさん(67歳、男性)に外来でワクチンの相談を受けました。

こんにちは。

京都市からインフルエンザワクチン接種のお知らせが来ました。以前から疑問に思っていたんですが、インフルエンザワクチンって効果あるんですか?

Aさん、こんにちは。

インフルエンザワクチンの効果についてですね。どのような疑問をお持ちですか?

知り合いにワクチン接種したけどインフルエンザにかかったって聞いたんですが…

なるほど。

ワクチンの効果については発症予防と重症化予防の2つに分けて考えた方が良いと思います。また、ご高齢の方か、健常な若い方か、ワクチンを受ける方によっても効果が変わってきます。

私のような65歳以上で持病のある場合はどうなんでしょうか?

様々な研究がありますが、65歳以上の方の場合、インフルエンザワクチンを接種しない場合と比べて、インフルエンザの発症率は約60%低下し、肺炎やインフルエンザによる入院は約50%、死亡は約40%減少すると報告されています。

(参考文献:Vaccines for preventing influenza in the elderly(CD004876))

なるほど…予防効果100%というわけではないけど、入院や死亡のリスクは減らすことができるんですね。

おっしゃる通りです。必ずしも発症を抑制するわけではありませんが、インフルエンザワクチンは副反応が少ないワクチンですので、ご高齢の方や持病のある方に関しては、重症化予防の観点からも接種をお勧めしています。

分かりました。今年も受けてみようと思います!

ご高齢の方に対するインフルエンザワクチンの効果について解説しました。2018年発表の論文を参考に解説していますが、厚生労働省のホームページでは国内の研究が引用されており、65歳以上の高齢者におけるインフルエンザワクチンの効果は「34~55%の発病を阻止し、82%の死亡を阻止した」と報告されています。

65歳未満の若年者に対するワクチンの効果に関する報告も紹介したいと思います。健常成人を対象とした研究では、ワクチン接種によりインフルエンザの発症は59%低下すると報告されています(参考文献:Vaccines to prevent influenza in healthy adults(CD001269))。一方で重症化による入院の予防効果には差がありませんでした。健常人ではもともと重症化する人の割合が少ないためと考えられます。

健常成人、高齢者共にワクチンによるインフルエンザの予防効果は100%とは言えませんが、一定の効果があると言えます。ご高齢の方では重症化予防の観点からワクチン接種が推奨されます。また、海外ではより効果の高いワクチン(高用量ワクチン)が一般的に使用されており、日本でも来年度以降の導入が期待されています。

期外収縮について①~自覚症状がないのに不整脈…?

今日は健康診断の心電図で不整脈の一種である「期外収縮」を指摘されたYさんが外来を受診されました。

期外収縮と診断された場合、どのような点に注意したらよいでしょうか?

こんにちは。

先日、健康診断の結果が返ってきたのですが、「心室性期外収縮(頻発)」と書かれていて、心配で受診しました。動悸とか息切れとか、自覚症状はないんですけど…

Yさん、こんにちは。

「心室性期外収縮」ですね。頻発と書かれると心配になりますね。心電図を見てみましょう。

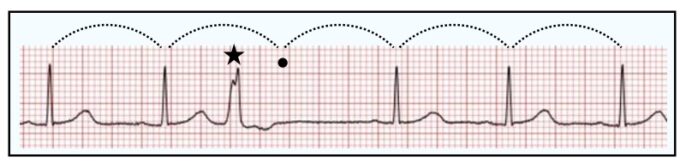

正常の心拍は一定のリズムを刻みますので、通常であればここ(●マーク)のところで生じるはずです。期外収縮は本来のリズムよりも早期に出る心拍の事です(心電図の★マーク)。予期していたタイミング以外に起きる心臓の収縮であるため、「期外収縮」という名前で呼ばれます。

症状はないのですが、このままで大丈夫なのでしょうか?

期外収縮は背景に心疾患が隠れていることがあるので、エコーや採血で心疾患の有無を調べることが重要です。背景に心疾患がある場合は、その治療を行う必要があります。心疾患がない場合は、大事に至ることはまずありませんが、症状の強さや期外収縮の頻度により治療の要否を判断しています。まずは採血やエコーを行ってみましょう!

心臓には心房と心室という2種類の部屋があります。共に左右に存在するため、合計で4つの部屋があります。期外収縮は心房から出る「心房性期外収縮」と心室から出る「心室性期外収縮」の2種類があります。いずれの場合も背景にある心疾患(基礎心疾患)の有無を確認することが重要です。当院ではエコーや採血で基礎心疾患の有無を確認しています。心疾患がない場合、期外収縮が大事に至ることはまずありません。頻度が多いと判断される場合は、Holter心電図と呼ばれる24時間の心電図検査を行い、その頻度を確認しています。全心拍の5-10%以上が期外収縮の場合は、無症状であっても期外収縮そのものが心機能に影響を与える可能性があるため、経過観察をお勧めしています。

高血圧について②~減塩はできていますか?

みなさん、こんにちは。

今回は血圧上昇に関連する塩分やカリウムについてのお話です。

当院では尿検査を行うことで、1日の塩分摂取量を推定し、高血圧で来院された方の食生活の改善につなげています。また血圧低下に良いとされるカリウムの摂取量も同時に測定しています。

では、先日外来を受診されたAさんの家庭血圧の推移と尿検査の結果を見てみましょう。

Aさん、こんにちは。

自宅で測定された血圧の値はいかがでしたか?

朝は140台/90台ですが、夕方の血圧は120台/80台と低かったですね。

なるほど。朝はまだ高血圧の状態ですが、夕の血圧はほぼ正常ですね。ホルモンの日内変動のため朝は血圧が高い方が多いのです。これから生活習慣を変えていくことで、正常まで低下する可能性はありますよ。

分かりました!

ではどのような点に気を付ければよいでしょうか?

先日の尿検査からAさんの1日の塩分摂取量は12.6gと算出されました。高血圧の方の塩分摂取の目標値は1日6gですから、およそ2倍多いということになります。24時間の尿ではありませんので、あくまでも推定ですが、決して少なくはないですね。

そんなに多いんですね!外食やコンビニで買ったものを食べることも多いので、なるべく家で塩分を控えた食事にしたいと思います。

もう一つ、カリウム摂取量も重要なんですよ。今回は1日の摂取量は2000mgという値でした。目標は3000mgですので少し少ないですね。

カリウムですか…どのような食材に含まれているのですか?

果物や野菜に多く含まれています。もう少し野菜の摂取量を増やしてみましょう!

分かりました!塩分を控えめにして野菜や果物を増やすようにします!

では、食事療法を続けながら、引き続き自宅での血圧を見ていきましょう!

高血圧の食事療法の中心は減塩とカリウム摂取です。日本人の平均塩分摂取量は男性で約11g/日、女性で9g/日と言われています。6g/日の目標達成は容易ではありませんが、お漬物、みそ汁、外食やコンビニ食を控えるなどが重要です。またカリウムを多く摂ることでナトリウム(塩分)の排泄が促されることが分かっています。目標は男性で3000mg/日、女性で2600mg/日です。なかなかイメージが付きにくいてですが、ガイドラインを参照すると野菜350g/日、果物200gと記載されています。これでもイメージが付きにくいですね… 実際尿検査を行って、カリウムの量を測定し、今の食生活でカリウムが足りているのか不足しているのかを確認する方が理解しやすいかもしれません。また、ナトリウムとカリウムの比率も重要とされます。ガイドラインではこの比率の目標は2以下となっています。ちなみに、Aさんの場合は尿中のナトリウム/カリウム比は6.8と計算されました。やはり、塩分を減らして、カリウム摂取を増やす必要がありそうです。塩分が少なく、カリウムが多い食品については厚生労働省のホームページに記載があります(ナトカリマップ🄬)。

このように当院では、生活習慣の指導による高血圧の治療を行っており、生活習慣を是正してもなお血圧が高い場合は内服薬の使用をお勧めしています。

(参考文献:高血圧管理・治療ガイドライン 2025)

高血圧について①~生活習慣の見直し

みなさん、こんにちは。

大宮あおき内科クリニックの院長の青木です。

クリニックの受診理由として多い症状や疾患について、対話形式の医療コラムで情報提供をしていきたいと思います。皆様の疑問や不安の解消につながれば幸いです。

さて、初回のテーマは高血圧です。健診で血圧が上昇していたため、男性(61歳)Aさんがクリニックを受診されました。

※本コラムに登場する患者さんは、私が日々の診療を通じて得た記憶や印象をもとに再現したものであり、実在の方を特定して描いたものではありません。読者の皆さまに診療現場の雰囲気をお伝えする目的で構成しています。

先日の健康診断で血圧の異常を指摘されました。上が148、下が91です。これまでも高めではあったのですが、初めて受診するように言われたんです。今日、クリニックで測定した血圧も149/92と高かったです。

おっしゃる通り上が140、下が90を超えると高血圧と診断されます。健診会場や病院などいつもと違った環境では血圧が高くなることが多いんですよ。ご自宅で血圧を測定されたことはありますか?

血圧計はあるんですが、最近全く測っていないです。

血圧計をお持ちであれば、まずは家庭血圧を測定してみましょう。自宅では意外に正常という方も多いんですよ。

血圧はその値に応じて、重症度があります。現在の血圧はI度高血圧に該当します。そして、血圧以外の脳血管疾患リスクの有無でリスクを層別化します。健診結果を拝見すると….高脂血症もなくて…喫煙歴もないですから、リスクは第2層と分類されます(リスク分類については下記に解説あり)。残念ながら男性というだけで、リスクになるんですよ。この結果から、Aさんは中等リスクの高血圧ということになり、まずは家庭血圧の測定と生活習慣の是正が推奨されます。

分かりました。自宅で血圧を測ってみます。でも、いつ測ればいいんでしょうか?あと、生活習慣の改善と言っても何に気を付ければよいのか…

家庭血圧は起床後と寝る前の1日2回の測定をお願いします。起床時は血圧が上昇しやすい時間帯です。

生活習慣についてはお話をうかがった上で、どこを変えていくべきか相談していきましょう。まずは尿検査で1日の塩分摂取量を測定し、減塩の必要性について検討しましょう。

高血圧のためクリニックを受診されたAさんと医師の会話を見て頂きました。当クリニックでは高血圧診療のガイドラインに沿って、生活習慣の見直し、必要であれば内服薬で高血圧の治療を行っています。また、すべての高血圧の方に家庭血圧の測定をお願いしています。

高血圧のリスク分類は下記の表を用います。左側のリスク層と上段の血圧重症度からリスクを判定します。Aさんの場合は男性でリスク第2層、血圧重症度はI度で「中等リスク」と診断されます。

高血圧による脳血管疾患リスクが低リスク、あるいは中等リスクと判断された場合は、生活習慣の是正をお勧めしています。具体的には下記の通りです。

- 減塩(6g/日以下):尿検査で1日の塩分摂取量を推定し、減塩の要否を検討しています。

- 野菜・果物の摂取:カリウムを含む野菜や果物を摂ると腎臓での塩分排泄が促進され、高血圧に良いとされています。

- 減量:体重1kgの減量は血圧1mmHgの低下につながります。

- 有酸素運動:40~60分/日、運動が難しい場合は日常生活強度の増加(歩行距離アップ、階段の使用など)をお勧めしています。

- アルコールの制限:純アルコール換算で1日に男性では20-30ml(ビール500ml、日本酒1合程度)、女性は10-20mlまでが推奨されます。

高血圧は短期的な問題(血圧上昇による脳出血など)を心配されて受診される方が多いですが、むしろ血圧上昇が持続した場合に生じる動脈硬化の進行とそれに伴う脳心血管疾患の発症リスクが重要です。血圧に不安のある方はぜひ当クリニックにご相談ください。

次回は、Aさんの尿検査と家庭血圧の結果からのその後の治療方針決定について説明いたします。

(参考文献:高血圧管理・治療ガイドライン 2025)